|

Stefan Krempl Das Buch und der Buchdruck |

|

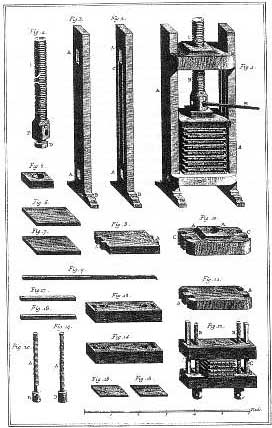

| "Schreibtechniken zu beherrschen, also 26 Buchstaben so zu konstellieren und zu vervielfältigen, daß sie Sinn machen und gewichtig werden -- das war vor Gutenberg ein exklusives und überaus teures Handwerk", schreibt Hörisch (1998, 13). Im Mittelalter konnten die wenigsten lesen und schreiben, geschweige denn die wertvollen, weil einzeln kopierten Handschriften kaufen, die Mönche in Klöstern zur Wissenarchivierung erstellten. "Gutenbergs Erfindung des Setzkastens und des Druckstocks (1455) hat dieses tradierte Kunsthandwerk demokratisiert "(ebd.).

Gutenbergs Maschinisierung des Schreibens, die zunächst mit Politik wenig im Sinn hatte, sondern nur die bisherigen Kopisten (ästhetisch) übertreffen sollte, wird allgemein als unscheinbare Innovation mit gewaltigen Wirkungen beschrieben. "Um zu pointieren: ohne Gutenberg keine Reformation und keine Gegenreformation, keine Schulpflicht und keine Romane über die Zumutungen des Schulbesuchs, … kein Quelle-Katalog und kein kulturkritisches Buch" (ebd., 15). Als einen der wichtigsten Effekte des Buchdrucks führt Hörisch zunächst die "Beschleunigung der Wissenstradierung, eine Verkürzung der Aneignungs- und Verbreitungszeiten von Wissensbeständen" an (ebd. 95). Das Medium Buch erweitert also sowohl die Aufnahme- wie die Speichermöglichkeiten von Informationen und Wissen für den Menschen. Die Typisierung von Zeichen, die mit der Schrift begonnen hat, findet in der Reproduktionstechnik Buchdruck ihre konsequente Fortsetzung. Die Beschleunigung des Wissensumschlags stellt den Einzelnen vor die Aufgabe in kürzester Zeit mehr Wissen aufzunehmen. … Folgen hiervon sind sowohl eine Zunahme des Bildungsbedürfnisses als auch ein sorgfältigerer Umgang mit der Zeit, die als 'knapp‘ empfunden wird. … Die Drucktechnologie ermöglicht die Konstruktion eines historisch neuen Typs eines Kommunikationspartners, nämlich des 'gemeinen Volks‘ oder, wie man heute sagen würde, der 'Öffentlichkeit‘ Hörisch 1998, 100/107

Ganz ohne Verluste geht die Umstellung auf das Medium Buch (genauso wie zuvor beim "Wechsel" von der Sprache zur Schrift) allerdings nicht über die Bühne. "Die typographische Datenverarbeitung fördert also ganz entschieden die Reduktion des Zeichenrepertoires unter phonetischen Gesichtspunkten und auch die Reduktion der Vielfalt der Kodierungsregeln", schreibt Giesecke, der sich ausführlich mit den Folgen des Buchdrucks auf die Gesellschaft beschäftigt hat (1992, 308). "Mit der Durchsetzung der typographischen Technologie verlieren viele Erfahrungs- und Kodierungsweisen, deren Ergebnisse sich nicht gut in der Standardsprache in den Drucken darstellen lassen, an sozialer Bedeutung (Hörisch 1998, 94). Wie die anderen "Leitmedien" Sprache und Schrift zuvor, tritt der Buchdruck außerdem mit einem gewaltigen Anspruch auf (vgl. These 4): Das typographische Informations- und Kommunikationssystem stellt von Anbeginn einen universellen Geltungsanspruch. Es versteht sich in der Tat als ein Supersystem, in das alle anderen Informationssysteme integriert werden sollen. Giesecke 1992, 263 |

|

|

Literatur

|

Letztlich ändert sich laut McLuhan (ein weiterer Titel von ihm neben "Understanding Media" ist "Die Gutenberg-Galaxis") so mit der Drucktechnologie "eben nicht nur die Weise, in der Schriften fixiert und vervielfältigt werden, sondern ein ganzer Kosmos. Denn unser Verhältnis zu Gott und der Welt und den Anderen wird in der Gutenberg-Galaxis buchstäblich über die preiswert reproduzierbare Kombination von Buchstaben geschaltet. … Das Buch der Welt, das Buch der Schöpfung, … das Buch des Lebens: schon diese wirkungsmächtigen Wendungen weisen darauf hin, daß McLuhans großdimensioniertes Titelwort von der "Galaxis" nicht übertreibt. … Wer liest, wendet sich vom primären physischen Sein ab und dem "zweiten Sein" der Sinn machenden schwarzen Lettern zu. Er orientiert sich buchstäblich am meta-physischen, also am "zweiten Sein" … Lesen lenkt erst einmal die Aufmerksamkeit von dem, was der Fall ist, ab und führt in Fernen und in Reiche, die kein Auge televisionär erblickt hat (Hörisch 1998, 17f).

Letztlich ändert sich laut McLuhan (ein weiterer Titel von ihm neben "Understanding Media" ist "Die Gutenberg-Galaxis") so mit der Drucktechnologie "eben nicht nur die Weise, in der Schriften fixiert und vervielfältigt werden, sondern ein ganzer Kosmos. Denn unser Verhältnis zu Gott und der Welt und den Anderen wird in der Gutenberg-Galaxis buchstäblich über die preiswert reproduzierbare Kombination von Buchstaben geschaltet. … Das Buch der Welt, das Buch der Schöpfung, … das Buch des Lebens: schon diese wirkungsmächtigen Wendungen weisen darauf hin, daß McLuhans großdimensioniertes Titelwort von der "Galaxis" nicht übertreibt. … Wer liest, wendet sich vom primären physischen Sein ab und dem "zweiten Sein" der Sinn machenden schwarzen Lettern zu. Er orientiert sich buchstäblich am meta-physischen, also am "zweiten Sein" … Lesen lenkt erst einmal die Aufmerksamkeit von dem, was der Fall ist, ab und führt in Fernen und in Reiche, die kein Auge televisionär erblickt hat (Hörisch 1998, 17f).